今回は、信州新町犀川に架かります「登録有形文化財 久米路橋」石張り箇所の修復・保全作業についてご紹介いたします。

久米路橋の歴史は古く、江戸時代には松代藩領内第一の大橋とされていました。

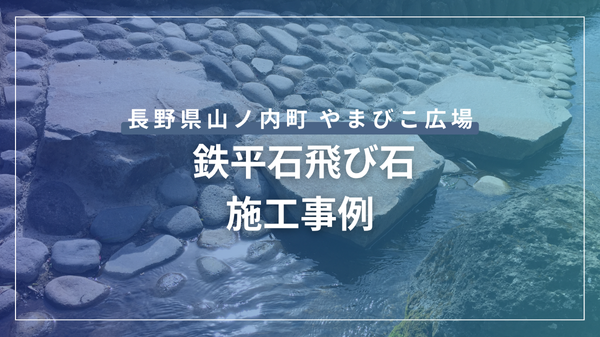

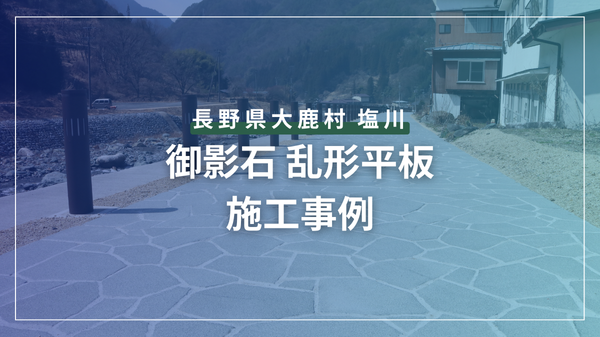

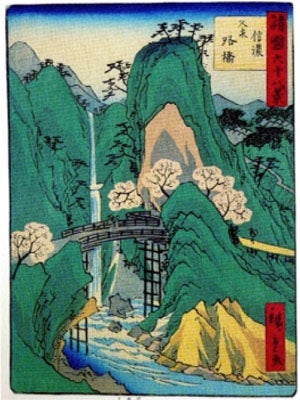

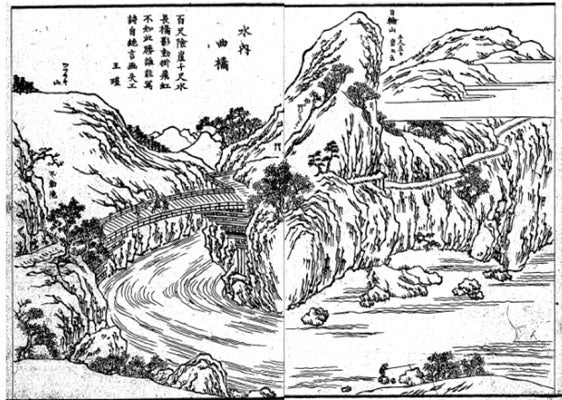

また、久米路橋が架かります久米路峡は景勝地として有名で、多くの文人墨客が訪れ、天下の名橋として多くの詩歌に詠まれたり絵画にも描かれております。

1900年(明治33年)発表の『信濃の国』の4番歌詞に、“心してゆけ 久米路橋”とあります。

当時から、多くの人が知る橋だった事が伺えます。

出典:「定本信州の浮世絵」

出典:「信濃奇勝録」

出典:長野県建設部所蔵写真 コンクリートアーチ桁(現橋)開通式

今回修繕した橋は、昭和8年11月に竣工した橋になります。

竣工から89年が経過しており、橋梁・橋脚に化粧材として使用されている『鉄平石』の剥離や浮きが酷く、今回の修復作業となりました。

【着工前の写真】

【修復箇所 状況写真】

上記写真の様に、完全に剥離している部分から見た目には問題ありませんが、打音検査を実施すると多くの箇所で浮いて(躯体コンクリートと石が一体化していない状況)おり、既存の石を斫って躯体修復・クリーニング作業を実施し、新材にて再施工をしております。

【施工作業】

昭和8年と同じように、基本は練モルタルにて躯体に圧着させる施工ですが、剥離の可能性をより低減させるため、SUSのL型金物を1㎡当たり数か所躯体にビス止めし、金物の上に石を載せる施工をしています。

地覆の部分は、施工性を考慮してSUSのL型長尺ものを受けにしての施工となります。

鉄平石の乱形材を施工箇所に合わせて、『手切り』と言う加工方法にて一枚一枚整形していきます。

熟練した職人の高い技術に支えられ、昭和8年当時と全く同じ加工方法で対応しております。

自然石らしい美しい仕上がりとなっています。

文化財修復と言うこともあり、各修復作業を動画にて記録して頂きました。

使用した鉄平石は既存の石の調査・確認により、諏訪産鉄平石と判明し、今回も諏訪産鉄平石を使用しております。

鉄平石は長野県を代表する石材であり、諏訪地区と佐久地区にて産出される石材になります。

【完成写真】

橋銘板も陶器製から竣工当時の鋳物製へ新しくし、文字については昭和8年竣工当時の写真から型を起こし、忠実に再現して納めさせて頂きました。

現代の技術と、昔から続く職人の高い技術と、「発注者様」「設計事務所様」「施工業者様」監修頂いた「土木・環境しなの技術支援センター様」多くの方々に支えられて無事に完工、検査合格する事が出来ました。

当社初の「文化財工事」になります。

普段の石工事とは違い、「復元」という要素が加わって、案件ごとの工夫と経験を必要とする事が良く分かりました。

今回の経験を活かし、文化財を後世に残すお手伝いが出来ればと思います。

「久米路峡」は紅葉の名所として知られ、毎年見頃を迎えると多くの人で賑わいます。例年、10月下旬から11月中旬にかけてが見頃で、まさにこれから紅葉シーズンを迎えます。

お近くにお越しの際はぜひ一度、信州新町名物の“ジンギスカン”をご堪能いただき、併せて久米路峡の景観を楽しみながら久米路橋を渡って頂けたら幸いです。