大井川は静岡県中部を流れる大きな川です。

水量が多く、橋を架けるのが困難とされ、江戸時代の旅人には箱根の山と並ぶ交通の難所でした。

江戸幕府は防衛上の理由からわざと橋を架けなかったともいわれ、東海道を行き交う旅人は大井川を人力に頼って渡るしかありませんでした。

東海道23番目の島田宿(静岡県島田市)と対岸の24番目の金谷宿(島田市金谷)は、大井川を挟んで向かい合う川越えの宿場として共に栄えていました。

雨が多い季節になると大井川は増水して渡れなくなり、「川止め」が頻繁に起こりました。

川止めになると、宿屋、茶屋、遊女屋などで時間を費やすため、両宿場は商業的に大いに盛況を呈しました。

大井川の川越をする旅人は、島田宿の川会所で受付を行い料金を支払うと、刺青を入れて怖そうな川渡しの人足に担いでもらって川を渡ることができます。

“川越は川の水量・深さを見て、渡る方法を決めました。

水が少ない時:徒歩や肩車で渡る

水が多い時:複数の人足が連携して「籠」や「蓑」で運ぶ

川の状況により川越し賃(料金)を支払い、旅人は男女関係なく人足に担がれて渡りました”

写真のような半高蓮台に乗って川を渡れるのは上流の庶民か大名の家臣などで、料金は現在のお金にして15000円から30000円弱、一般庶民は肩車越しが一般的で1500円から3000円程度だったと言われています。

当時の川渡しの料金の目安です。地獄の沙汰も金次第とはよく言ったもので、お金がある人はより快適に川越えができたようですね。

川越の料金は、川の水量によっても変わり、水深が膝、腰、胸の高さを目安として料金が加算されるようです。

この浮世絵は、シーボルトが日本国内を旅した時に大井川の川越え人足を、同行した浮世絵師に描かせたとされています。

彼らの刺青を仲間意識、勇気の象徴として肌を露出して働く労働着の一部として捉えていたようです。

シーボルトは1823年から1829年まで日本に滞在し、この浮世絵とともにオランダへ帰国しました。

オランダのライデン国立民族学博物館にはこのような絵が数多く残されており、この「川越え人足」をモデルにした絵も保管されていました。

雨が多い季節になると、大井川は増水して何日も川が渡れない「川止め」がたびたび起こりました。

川止めになると宿屋に泊まり、暇を持て余した旅人が時間を費やすために娯楽を求め商業的にも両宿場は大いに栄えたようです

ある意味、川止めは旅人の楽しみの一つでもあり、様々な身分の行き交う旅人が出会い、旅が弾む、話が弾むと酒盛りとなり芸者遊びをするなど、お金を使わせる施設が揃っていました。

そんな旅人が泊まったであろう宿屋が残されていました。

おおむね、午後6時(暮れ六つ)にその日の川渡しは終了しました。

陸取りと呼ばれる川渡しの世話人が川越人足から集めた川札を札場に持って行き換金していました。

換金したお金は2割を差し引かれ、その日のうちに川越人足に給料として配られました。

差差し引かれた2割分のお金は積み立てられ、一部は川越の運営資金に充当され、残りは川越人足のボーナスとして支払われました。

宿場内には川越人足の無事と旅の安全を願い、神社が建てられていました。

現在は川後遺跡として宿場全体が保存されています。

旅人が川越を依頼する川会所は、現在復元が行われていました。

川越遺跡の入口に、川越を象徴する石像が置かれていました。

それは、4人の川越人足が胸まで川の流れに浸かり蓮台を担いでいる姿を模した石像です。

川の流れも表現されていました。蓮台に乗って記念撮影もできるようです。

「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」は、世の中には力や技ではどうにもならないことがある例えとして使われます。

箱根八里は、小田原宿から箱根宿までの登り16kmと、箱根宿から三島宿までの下り16kmの合計32kmの山道を指します。

冬は雪が降り、雨が降るとぬかるむ険しい山道ですが、頑張れば馬や徒歩で越えることはできました。

しかし、橋や船が禁じられ、馬でも渡ることができない大井川は技や力だけではどうにもならない川越の名所を象徴する言葉となりました。

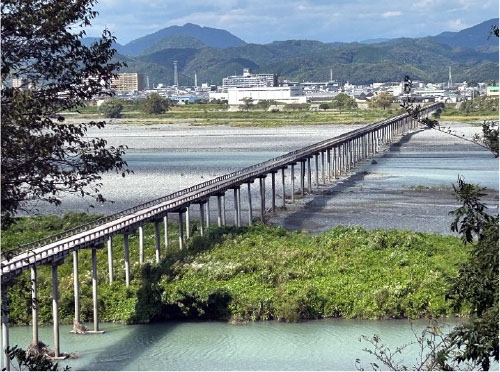

明治12年(1879年)に蓬萊橋が架けられ「人力の川渡し」は終了しました。現在では宿場遺跡が往時の雰囲気を残すのみとなりました。

川越遺跡と蓬萊橋は近くにありますので、一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。