曇天の景色に

♫ 広瀬川流れる岸辺 想い出は帰らず

早瀬踊る光に揺れていた君の瞳~ ♪

のメロディーを思い出しました。

「懐かしい!」と思ったあなた、熟年世代ではないですか?

1978年(昭和53年)に発表された、さとう宗幸さんの”青葉城恋唄”です。

仙台は「瀬音ゆかしき杜の都」と言われるだけあって、

都会のオアシスのような緑が広がっています。

広瀬川も見えています。

仙台城(青葉城)伊達政宗公の騎馬像が仙台市内に睨みを効かせ、外敵から守ってくれています。

仙台城には天守閣が有りません。礎石が残されているだけです。

こちらは宮城縣護國神社です。仙台城内にある明治以降の戦没者をお祀りしています。

仙台城の石垣は、地震で崩れ、幾度となく修復されています。

場内には石垣の構造が解りやすいモデルが置かれていました。

こちらは、初期の石垣「野面積み」のモデルです。

戦国時代に作られた城に多く見られます。

野面積みは自然石を加工せずにそのまま積み上げる方法で、

石に加工を施さないため形が統一されておらず、石と石とのかみ合わせが少ない積み方です。

そのため、地震には弱く、孕んだり崩れやすい構造ですが排水性には優れています。

敵兵は登りやすいですね。

一方こちらは江戸時代に築かれた間知石積みです。

隙間を設けないよう石を四角に加工して積み上げます。

隙間が無いので景観が美しく敵兵が登りにくい形状です。

しかし、表面に荷重が集中するので、積み方を間違えると崩れやすくなる構造と言われています。

野面積みの背面です。

大きな石の隙間に小さな石を詰め込んでいます。背面からの湧水を排出しやすい構造ですね。

こちらは間知石積の背面構造です。

表面の石の控え寸法を長く取り、小さな石でその隙間を埋めています。

現在の間知石積みに通じるものがあります。

背面に置かれた丸い大きな石は法面に段積みで置かれ、表面に組まれた間知石の土圧を軽減する役割があったようです。

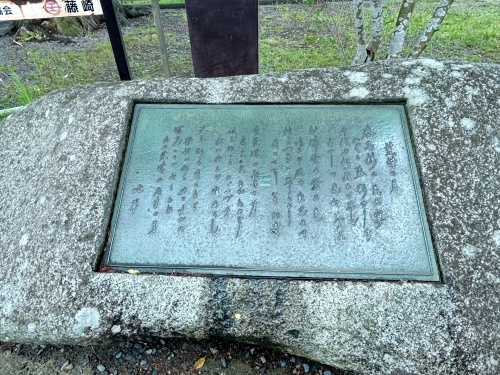

『♪春高楼の花の宴 巡る盃影さして

千代の松が枝分け出でし 昔の光今いずこ』

荒城の月の歌碑が場内置かれていました。

滝廉太郎の『荒城の月』と思われがちですが、作詞をしたのは、胸像の詩人、土井晩翠です。

土井 晩翠(どい ばんすい)は明治4年(1871年)、現在の仙台市青葉区で生まれました。

詩人として多くの校歌、寮歌を作詞する一方で英文学者でもありました。

荒城の月のモデルは、仙台城ではありません。

”昔の光今何処”と歌詞にはありますが、大都市として発展した仙台城下を政宗公はどんな気持ちで見つめているのでしょうか。

政宗公といっしょに仙台市内を眺めていたら雨が降ってきたので慌てて退散しました。