岐阜県中津川市がある東農地区は奇岩巨石が数多く点在しますが、これは花崗岩が風化浸食の過程で硬い部分が残されたものとされています。

中津川市「こども未来館」横にある夫婦岩神社にも高さ3m近くの巨岩が並んでいました。

夫婦岩神社の横にある山王寺にも巨大な石像があると聞き、訪れてみました。

入口には幟が立ち並ぶ急な階段がありました。

階段を上がり左に曲がるとさらに急な長い階段が現れました。

5月とは言え、晴天の昼下がり、気温は30℃近くある初夏の陽気です。

「えーっ!この階段上れるか?」とつぶやきながら一段、一段と足を進めました。

うっすら汗をかき始めた頃にようやく頂上が見えてきました。

最後は手摺のお世話になって、生き絶え絶えで到着です。

頂上では凛々しい顔の狛犬がお出迎えしてくれました。

木立に囲まれ、2mを超える台座の上に巨大な弘法大師石像が下界を見下ろされるように鎮座されていました。

弘法大師は、歴史の教科書でもおなじみの空海(774年~ 835年)ですね。

空海は中国から真言密教をもたらし、能書家としても有名です。

弘法も筆の誤りのことわざがあるように、達筆で嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆の一人して数えられています。

巨大な石像は弘法大師は高さ10mほどあります。

なんと1つの石から掘り出されており、1つの石から造られた石像としては国内最大級であり、しかも弘法大師像としては日本一大きいと言われています。

毎年4月21日には例祭が行われているそうです。

横から見ても背面まで丁寧に彫り込まれていました。当時の職人さんの技術の高さが解ります。

弘法大師像の両側には、赤い頭巾とよだれかけをしたお地蔵さんが数多く安置されていました。

このお寺は「厄除け弘法」として知られていますが、四国八十八箇所霊場から分霊を受けた霊場として祀られているようです。

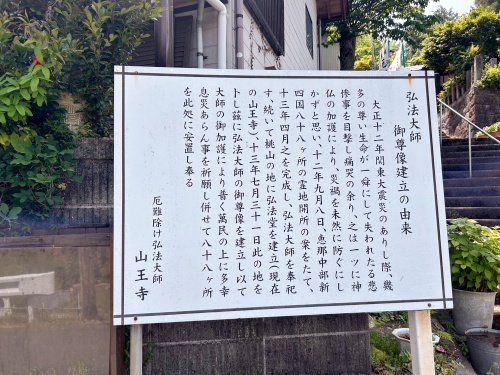

帰りに気が付きましたが、お寺の入口の階段前の看板には弘法大師建立の由来が詳しく書かれていました。

弘法大師像が建立されたのは1924年で、今年で101年前になります。

中津川市内の女性が夢のお告げを受け、関東大震災翌年の犠牲者の供養と平和を祈願して建立されたと書かれていました。

この石像はお寺近くから切り出され1つの巨石から造られたそうです。

巨石が点在する岐阜県東農地区にある、日本一の巨石から掘り出された弘法大師像の話題でした。