長野県軽井沢町と群馬県嬬恋村の県境上に2つの神社が並んで建てられています。

この神社の名前は、長野県側が「熊野皇大神社」、群馬県側が「熊野神社」です。

2つの神社は別法人ですが、信州でも上州でも神職を峠山(とうげさん)と呼び、信仰上の違いはありません。

参道を進むと長野県と群馬県の県境を示す石材が埋め込まれていました。

県境は階段を登り、神社の境内まで続いています。

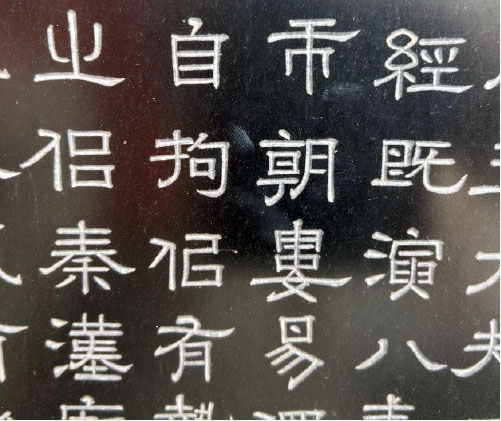

急な石段を登ると山門が現れました。

金文字で「熊野皇大神」と刻まれています。

山門の壁の色が違ったり、灯籠が左右対称ではなかったりと、右と左で異なる神社であることが解ります。

境内に入ると中央の社殿を挟んで、右と左にも社殿が置かれています。

中央の社殿は共有のようです。

中央に賽銭箱が置かれていますが、県境を表す板により右左がきっちり分けられていました。

賽銭箱には大きくそれぞれの神社名が書かれています。

それぞれに賽銭を入れて、それぞれの神社の鈴を鳴らし、それぞれに二礼二拍手一礼でお参りしました。

ご利益は2倍になるでしょうか。

熊野皇大神社の境内に凛々しく佇んでいるのは、御神木のシナノキです。

信濃の木からシナノキと言われるようになり、信濃の語源とも言われています。

シナノキは、樹皮が固く柔軟なため、布や縄を作る材料として古くから使われていました。

そのため、若い樹木の段階で伐採されるため、シナノキの巨木は極めて希少な個体です。

ご神木の周囲は7.7mもあり、この木の周りを願い事をしながら1周して御神木のお参りすると、

願いが叶う、1年長生きする、皺が1本減ると言われています。

とりあえず2周回ってみました。

シナノキの奥にある小さな洞の入口の左右にカラスが二羽置かれていました。

狛犬ならぬ狛カラスですね。

黒御影石で作らえたカラスはユーモラスな顔をしていますが、ただ面白いカラスではありません。

八咫烏神社と案内板に書かれているように立派な八咫烏(やまがらす)なのです。

他のカラスとの違いは足が3本あることです。

神社の言い伝えによると、大和朝廷から東国平定の命を受けた日本武尊(やまとたける)が、

無事東国を平定し、大和へ帰る途中碓氷峠にさしかかりました。

しかし、濃い霧に覆われた峠道で道に迷ってしまい困り果てました。

その時、突然一羽のカラスが現れ、カラスの道案内で無事峠を超えられたと言われています。

カラスは神の使いで道案内したと言い伝えられています。

日本サッカー協会のエンブレムは八咫烏がモチーフになっていますね。

日本代表のユニホームの左胸にも必ず八咫烏がつけれていあすが、

この神社にはサッカー選手が上達やチームの勝利を願ってお参りするそうです。

サッカーワールドカップの出場をかけた最終予選がもうすぐ再開します。

世界最速でワールドカップ出場が決められるように、八咫烏尾のエンブレム付きお守りを授かりました!

八咫烏の祠の右隣に五角合格石がおかれていました。

受験シーズンの真っ只中ですが、神にもすがりたい受験生の皆さん、五角、合格石です。

皆様が無事合格できるよう代わりにお参りしてきました、

ご利益がありますようにお祈りいいたします。

さて、八咫烏神社の左側にある、蛇歳、蛇にまつわる石のご紹介です。

龍蛇金社とかかれていました。

洞の前に置かれた石を思わず二度見してしまいました。

遠目では蛇の化石化とも思いましたが、化石ではなさそうです。

白い蛇が黒い石の上に巻き付いているような姿をしています。

さらによく見ると石の上部が頭のようで、目らしきものもありました。

木立の奥に関東平野が見えます。

日本武尊はこの地で「吾嬬者耶」あずまはや(=「愛しき我が妻よ」)と3度嘆かれたといわれています。

日本武尊は、関東平野を見渡して雲海が広がる景色から海を想像されました。

遠征中に海の怒りを鎮めるため、自ら身を投じた妻の弟橘姫(おとたちばなひめ)を想い嘆かれたと言われています。

群馬県嬬恋(つまごい)村の名前はこの故事に由来するそうです。

すぐ近くにある浅間山も長野県、群馬県にまたがって佇んでいます。

白く雪化粧をした浅間山の頂上から白い煙が1本立っていました。

旧軽井沢の銀座通りから車で10分程度登った場所にある熊野神社、関東平野を眺めるには木立の隙間が多い冬が一番良い季節です。